最近特朗普遇刺,Evan Vucci拍摄的照片火遍了全球。资料显示他供职于美联社,是美联社在华盛顿地区的首席摄影师。这张照片应该属于他的职务作品,版权归属应该是美联社。关于版权的问题,这次也引发了一些讨论,我们日后再谈。这次我们主要谈谈这张照片火爆的原因,它为何引起了广泛的讨论。

摄影师 Evan Vucci拍摄

Vucci先生不顾生命危险,拼命抓拍下的这张精彩的照片,记录并且放大了一个伟大的瞬间,甚至有可能改变美国选举的进程和结果。同时,精彩的画面也激起了大众对于专业摄影师存在价值的广泛讨论,就是我们常说的,出圈了,不关注摄影和非摄影领域的人开始关注这张照片。无论如何,借由此事,新闻照片和新闻摄影师本人能被大众能重新关注,都是一件大事。

毕竟,这个领域已经沉默了许久,出圈的照片和摄影师极少。我启动这个网站的第一篇文章就是关于新闻照片,我谈到了因为图片的生产方式和传播方式以及我们的阅读方式的改变,很难再有某张图片的影响力达到它曾经的高度。这张照片和Vucci先生在重大的历史事件发生时,再次证明了新闻摄影和新闻摄影师存在的意义。

那么我来说说,这个事件如何是如何让新闻摄影和新闻摄影师再次闪耀的。

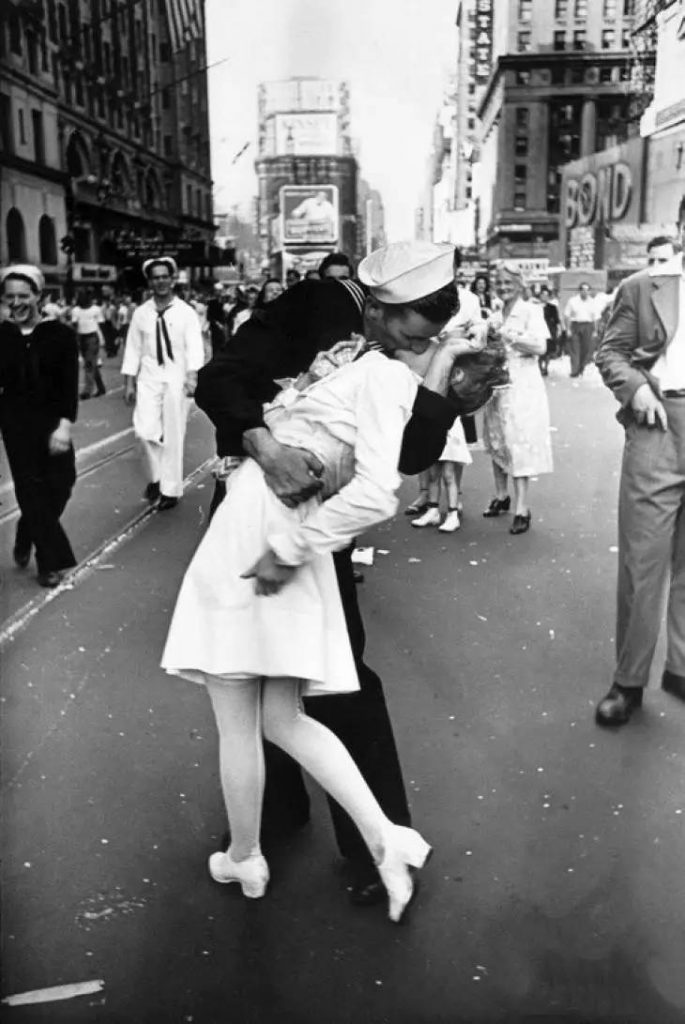

首先,关于新闻摄影价值的第一决定因素是关注度,要有绝对重磅的历史事件,像之前提到的胜利之吻,从人们庆祝的视角反应二战胜利。这次特朗普遭遇刺杀,绝对是重大历史事件。而且是突发,一定程度上又增加了事件的关注度。如果只是在会议上宣布竞选口号,公布法案之类的,一般只会作为普通新闻照片,而且日后要看这张照片呈现的人物状态能否传达某种情绪,来判断这张照片作为插图的价值。能否留在图库中被编辑们继续选用,很大程度上就看运气了。

第二,新闻摄影的第二大价值决定因素是照片本身的冲击力和美感,以及照片是新闻特写还是新闻侧写。在冲击力和美感上,这张照片无论从构图和人物姿态表情,都是非常高的水准,裁切后可以直接作为杂志封面,就像当年硫磺岛升旗那张照片,单看图片都具备一定的艺术水准。但在被摄主体本身的形象和事件本身的统一性上,特朗普这张更直接,属于新闻特写,硫磺岛插旗则属于新闻侧写。这不涉及两张照片水平的高低,没有好坏之分。硫磺岛升旗这一张,给人联想的空间更大,观众能想到的可能是战役或者战斗的胜利,可能是前线的艰辛,但最终表达的内容,还要结合下图说。特朗普这张直接反映了遇刺后的状态和态度,坚毅、镇静、勇敢。这样,冲击力就更胜一筹。

著名的二战照片,硫磺岛升旗

第三,是照片发布的速度。新闻的一大属性就是要求新和快。这张照片据说仅用时不到10秒,就通过美联社进行了分发。这显然是Vucci先生作为首席摄影记者和美联社作为全球四大通讯社之一专业能力的体现。如果照片到了我发布文章的这个时间才出来,那热度显然要大打折扣。有人会好奇照片是怎么快速传输出去的?索尼A9系列相机从一代开始就内置ftp传输模块和网线接口,网线一般是体育赛会的时候使用。大型通讯社为了抢全球首发,也为了躲避数万人聚集带来的无线通讯拥堵和干扰。使用无线ftp功能只要设置好接收服务器,连接好wifi热点即可。

第四,是照片拍摄的难度。Vucci先生拥有美联社华盛顿首席摄影记者的身份,这让他获得了活动中最好的位置。要知道,一个合适的位置,对于摄影师来说是至关重要的。这次事件,对于其他在外围,手持长焦的摄影师来说,即使有同Vucci先生一样的技术,也很难拍摄出冲击力如此之强的瞬间。此外开篇我提到了Vucci先生不顾危险,此处,我要向他致敬,致敬他的职业精神和英勇的气概。枪声,对于大多数人来说,是逃命和躲避的信号,而职业素养和英勇气概,让了Vucci先生继续着他的工作。人类最珍贵的品质就是勇敢,顺势而为是智慧,审时度势是聪明,而逆风行者英勇的气概,是更加值得赞美的。

在我发出“新闻照片怎么了?”的质疑以后,这张照片在一定程度上打脸了我的质疑,也缓解了一些我的担忧。虽然以上这几点让Vucci先生这张照片引爆了新闻摄影的话题,但我的担忧仍在,这次的爆火,究竟是新闻摄影不死?还仅仅是借尸还魂?等热度过去,看看这次次事件对新闻摄影师和新闻摄影行业的影响究竟有哪些,到时我们再谈。无论如何,全球性的关注新闻摄影这个行业,都是好事。

这次也挖了几个坑,版权,图库,图片编辑等等,以后的文章慢慢聊。