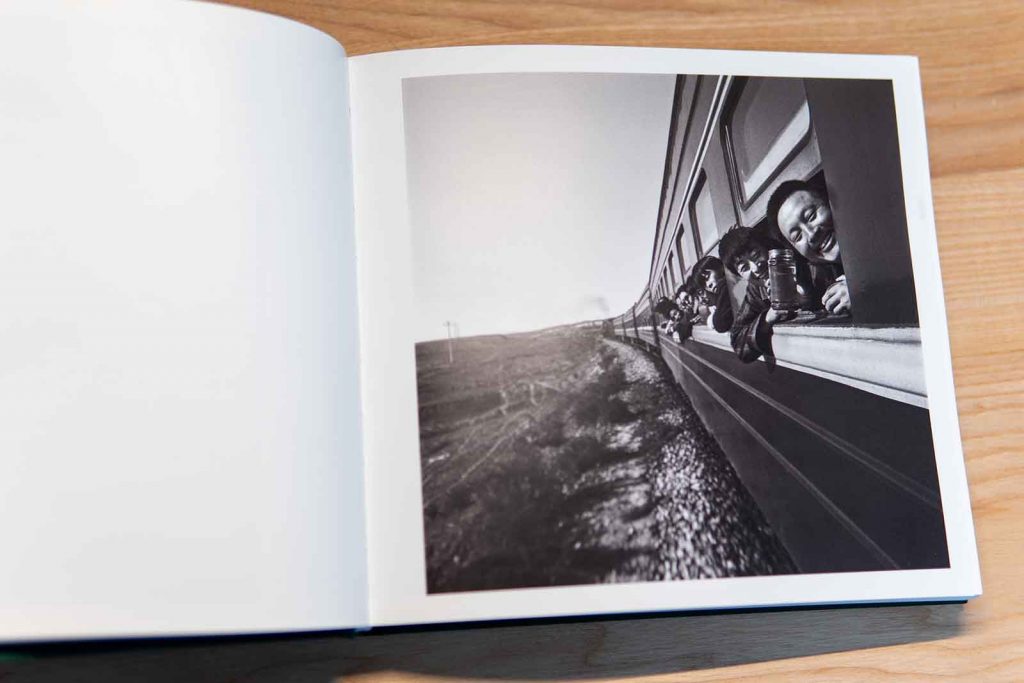

第一次了解王福春先生的作品,是2015年左右通过青年铁路摄影师王嵬。王嵬主要拍摄铁路风光,而王福春主要拍摄车厢里的旅客,王嵬提起了王福春老师,然后我就在网上看了他的作品,顿时肃然起敬。王福春先生在列车上,那么一个一个狭小的空间,拍摄了无数的人物和面孔,他记录下了中国十九世纪八十年代到二十一世纪初期间,中国铁路列车上的人物百态。环境和人物状态的跨度巨大,因为这个时期,正式是中国经济飞速发展的阶段,城市化速度超乎寻常,仅仅三四十年时间,再看照片,它们的历史感已经非常非常强了。

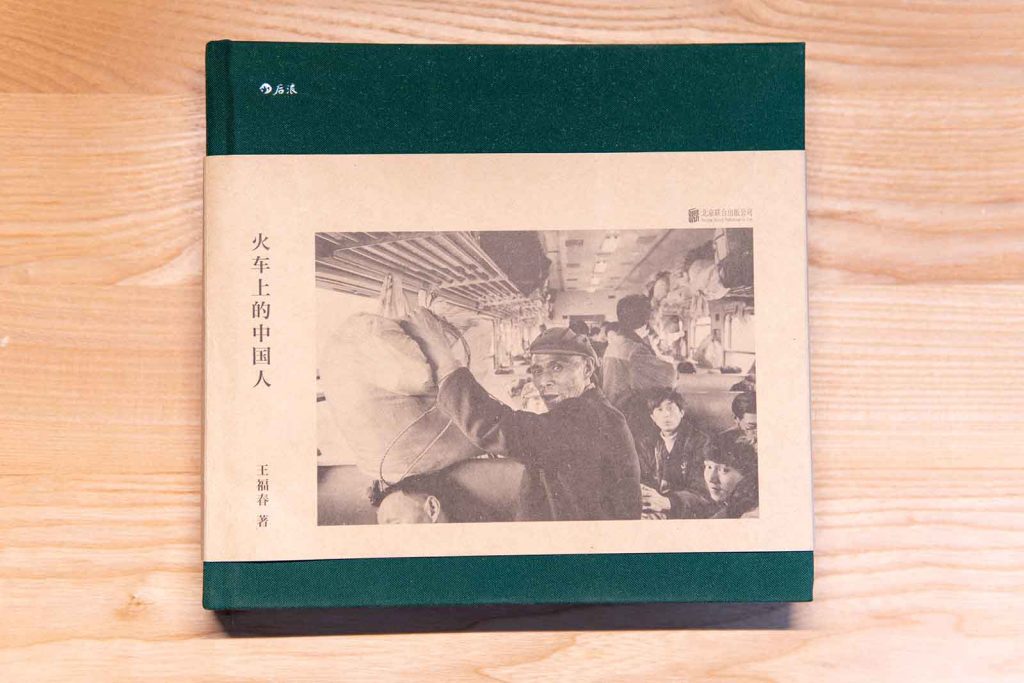

《火车上的中国人》封面

在中国,王福春活跃的期间,铁路部门一度被称为”铁老大“,机场对于偏远地区是绝对的稀罕物。直至今天,中国一直流传着一句话,叫“穷家富路”,意思是在家过日子节俭,条件差一些没问题,出门时要多带些钱,免得遭遇一些尴尬困窘的情况。中国人对出远门的重视,从这个话可见一隅。所以,坐火车对于中国人来说是一件很有仪式感的事情,特别是八九十年代,城市化程度很低,各地的人还保有自己独特的生活方式,加上人口大规模流动刚刚开始,火车上怪人怪事更多。现在回头看就是那时的样本更富有多样性,有价值的拍摄对象更多,这是时代给的机会。

彼时,候列车上的环境非常拥挤逼仄,人本身的生活条件、卫生条件、文明程度跟今天没法比,拍摄这些照片需要付出巨大的辛苦。据王福春采访透露,他曾经因为拍摄被旅客打过,主要是因为在列车上到处乱窜,各种观察拍摄,引起了乘客的警觉和不满。这事儿据说是发生在2010年后,想想倒也是难免,那时候中国人已经更多的有了隐私和防范意识,戒备心也更强。

这可能是纪实摄影这个行业奇怪的规律,发达地区的人们对被拍照这件事情极端反感,拍摄的难度越来越大,摄影师甚至有被起诉的风险。而落后地区的人,往往更加淳朴热情,对镜头没什么防备之心,这也造成了苦难和贫穷越拍越多。这就容易给人留下刻板的印象,似乎纪实摄影就应该聚焦贫穷和苦难。我觉得其实并不是,我个人的理解是,纪实摄影包含报道摄影包含新闻摄影,但三者有着微妙的差异。纪实摄影是一个大的范畴,从时间上看它是相对更长期的记录,从深度上看它更侧重对人物、文化或社会的深度挖掘。它可以包括报道某一事件的瞬间,也可以专注于一个更宽广的背景和故事。报道摄影关注的是特定事件的即时呈现,它是纪实摄影的一种表现形式,从前杂志那种深度文章的配图是比较典型的报道摄影。新闻摄影主要是提供新闻事件的视觉支持,时间上要求迅速,要精准传达新闻事件的信息。薇薇安迈尔、布列松那些作品都是典型的纪实摄影,当然还有王福春的作品,纵贯中国改革开放40年。我喜欢的是王福春那种抓拍图,但相对来说瞬间性不是最重要的,可能也不是王福春最擅长的,我喜欢的是他拍摄内容的那种偶然性与多样性,特别是那种跟拍摄对象没有任何约定,甚至毫无沟通,只是刚好看到拍下的。

他曾说:“这些年为了拍火车,我虚脱过、骨折过。还曾为了找适合的拍摄机位,掉进松花江的冰窟窿里,被别人救上来后冻得像根冰棍。”这让我仿佛看见了一个拿着相机,贼眉鼠眼的怪人在绿皮火车上上蹿下跳。他对摄影和火车的热爱在燃烧,通过影像跃然纸上。

2019年,英国科学博物馆曾经挑选了 43幅王福春的作品,做了名为“王福春的火车上的中国人”的展览。无缘得见,非常遗憾。2021年,王福春因病去世,过于突然,但他留下的这些影像,价值非凡,会让他名垂青史。因为这些作品,叫做火车上的中国人,一个人的作品,可以代表某个领域一个时代的中国人,已经证明的他的水平和作品的张力。王福春之后,也许再也不会有某个中国摄影师拍摄的某个题材能达到王福春的高度,能够被全世界认同,命名为某某样式的中国人。